Comunicación presentada al II Congreso Ciudades Inteligentes:

Autores

- Daniel Navas-Carrillo, Personal Investigador en Formación, Urbanística y Ordenación del Territorio

- Verónica Bueno-Pozo, Personal Investigador en Formación, Proyectos Arquitectónicos, Universidad de Sevilla

Resumen

Esta comunicación recoge las reflexiones obtenidas en el seno del Máster de Innovación en Arquitectura de la Universidad de Sevilla ante la necesidad de hacer visible los condicionantes tecnológicos que subyacen en nuestras ciudades. Estos se han infiltrado en cada acción cotidiana de nuestras vidas, siendo el soporte que permite el funcionamiento de la sociedad global. En este sentido, conocer el grado de innovación de un determinado objeto urbano -definido como nivel de actualización tecnológica- nos permitiría valorar nuestra vulnerabilidad o pobreza tecnológica con respecto al resto de usuarios de la ciudad, así como, en relación al grado de tecnificación de otras ciudades. Para ello se propone hacer uso del potencial que ofrecen las aplicaciones móviles de realidad aumentada para aportar información virtual e interactiva a la información real ya existente.

Introducción

Se parte de reconocer que las infraestructuras tecnológicas se han infiltrado en cada acción cotidiana de nuestras vidas, siendo el soporte que permite el funcionamiento de la sociedad global. Sin embargo, como ciudadanos, en muchas ocasiones no somos conscientes de que nuestro campo de acción está condicionado por el funcionamiento de estos sistemas y sus límites operativos. En un contexto en el que abogamos por apoyarnos en el uso tecnológico como vía para una gestión urbana más eficiente es conveniente preguntarse si realmente somos nosotros los que controlamos a la tecnología o por el contrario es ella la que hace lo propio con nosotros (Burke, 1978). En este sentido el filosofó contemporáneo Byung-Chul Han (2014) nos advierte que “los aparatos digitales traen una nueva coacción, una nueva esclavitud”, que entre otras consecuencias lleva aparejada la ruptura de la comunidad, así como un fuerte menoscabo sobre la capacidad para pensar.

En la propia raíz del concepto de técnica radica la necesidad de una constante superación e innovación, rebasando sus propios límites como propiedad intrínseca al concepto. La aceleración de este proceso de superación supone una nueva relación del hombre con el medio, estando relacionado de forma directa con el concepto de modernidad. Por lo tanto, el ser moderno, nos hace ser responsables de los hechos que provoca el desarrollo de la técnica. Tal como Peter Sloterdijk (2006) reconoce “los enormes incrementos del saber y el poder hacer en la humanidad moderna obligan a la reflexión, a considerar si el diagnóstico del errar puede valer para ella de la misma manera que para los tiempos”.

El conocimiento de la técnica nos da la capacidad de construir máquinas, entendida ésta como la capacidad de producir lo que no nace de la naturaleza y por consiguiente esta situación nos obliga a tomar conciencia de los inconvenientes que conlleva la tecnología, especialmente su capacidad de exclusión. Para evitarlo será necesaria una actitud de desconfianza hacia el desarrollo técnico que deberá formar parte de la conciencia humana junto a una capacidad de valorar la vulnerabilidad de nuestros avances como parte del proceso de evolución.

En este sentido, el grado de innovación de un determinado objeto urbano -definido en esta comunicación como nivel de actualización tecnológica- va a condicionar nuestra posición dentro del ecosistema tecnológico de las ciudades. Circunscribiéndonos a un ámbito exclusivamente público, el conocimiento de este nivel nos permitiría valorar nuestra vulnerabilidad en cuestiones relativas a la pobreza tecnológica con respecto, no sólo al resto de usuarios de la ciudad, sino también en relación al grado de tecnificación de otras ciudades. Cabe aclarar que por actualización no debe entenderse la última versión de un determinado avance tecnológico, sino que -tal como recoge esta comunicación- esta debe establecerse a partir de una valoración objetiva mediante el uso de una serie de indicadores de referencia.

Antecedentes

Para el desarrollo de esta experiencia, se toma como punto de partida dos iniciativas que tienen como objeto establecer nuevas metodologías y estrategias para hacer visible la inmensa cantidad de información que se tiene disponible gracias a las nuevas tecnologías y al uso de Internet.

La primera es el proyecto Visualizar dirigido por José Luis de Vicente y desarrollado en Medialab Prado, la cual pretende ser una plataforma de divulgación e investigación sobre la denominada cultura de los metadatos, analizando su impacto sobre la ciencia, la sociedad y la cultura. Las sucesivas ediciones (Visualizar’07; Visualizar’08: Database City; Visualizar’09: Datos Públicos, datos en público, Visualizar’11: Comprender las infraestructuras y Visualizar’15: Datos por el bien común) han concentrado a diversos especialistas que desde una visión multidisciplinar han ayudado a la construcción de este concepto, entendiendo por visualizar, el hacer comprensible esta información, y por tanto incorporando la necesidad de que sea accesible para la amplia mayoría de la ciudadanía.

De forma específica nos interesa la edición de 2011, la cual giró en torno a las infraestructuras y a aquellos aspectos tecnológicos que condicionan nuestras acciones cotidianas. Esta experiencia es deudora de una segunda iniciativa con este mismo objetivo. Bajo el título Recalibrating Infrastructure (2010-2011), se desarrollaron varios seminarios en la Universidad de Harvard, cuyo objeto fue analizar aquellas infraestructuras de apoyo que contribuyan a la subsistencia de la Metrópolis de Los Ángeles, en este caso concreto. En los sucesivos cursos en los que se llevó acabo esta experiencia, se estudiaron desde diversas perspectivas las capacidades de la infraestructura y sus componentes; las tecnologías en juego y sus múltiples variaciones; así como los códigos y normas que regulan su funcionamiento.

Metodología

Esta comunicación recoge las reflexiones obtenidas en el seno del Máster de Innovación en Arquitectura de la Universidad de Sevilla ante la necesidad de hacer visible los condicionantes tecnológicos que subyacen en nuestras ciudades y que resultan determinantes en la configuración de los modos de vida propios de este siglo. Se propone para ello, hacer uso del potencial que ofrecen las aplicaciones móviles de realidad aumentada, con objeto de aportar información virtual e interactiva a la información real ya existente.

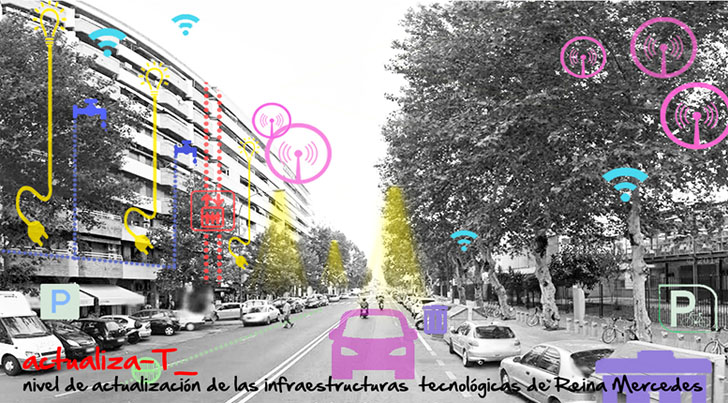

Para comprobar la viabilidad de estas herramientas, se ha delimitado un área de estudio en la ciudad de Sevilla, con una escala y dimensiones controladas –una manzana y las cuatro vías urbanas que la rodean- lo que facilita su testeo en un entorno real.

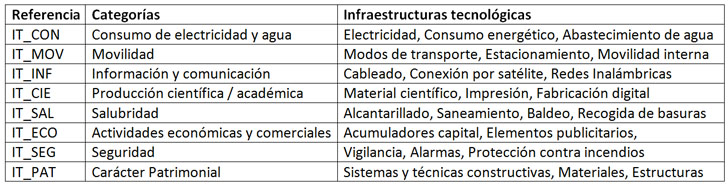

En primer lugar, se han establecido ocho categorías generales en las que agrupar los principales hechos tecnológicos que se suceden en el área de estudio (Tabla I).

Tabla I. Clasificación de infraestructuras tecnológicas para el área de estudio. Fuente: MIATD gr6

De todas ellas, la comunicación recoge dos aparentemente dispares –infraestructuras tecnológicas para la recogida de residuos urbanos e infraestructuras tecnológicas de carácter patrimonial- pero cuya visualización persigue un mismo objetivo: concienciar a la ciudadanía sobre aspectos que, a nuestro juicio, se constituyen como prioritarios en un momento como el actual marcado por una grave crisis económica, social y medioambiental.

Caso 1: Infraestructuras tecnológicas para la recogida de residuos urbanos

Las importantes consecuencias medioambientales que conllevan la excesiva cantidad de residuos urbanos generados en las grandes ciudades, fundamentan la decisión de abordar las infraestructuras tecnológicas para la recogida de residuos urbanos. Aunque los residuos urbanos vienen a representar un 17% de la producción total (S.G.A.P.C., 2014) al abarcar a un gran número de usuarios, su gestión es muy compleja. Por esta razón, se cree que la visualización del nivel de actualización tecnológica de esta infraestructura urbana puede ayudar a la concienciación tanto de los ciudadanos, como de los propios responsables municipales, sobre la necesidad de buscar sistemas más eficientes en los términos de innovación enunciados.

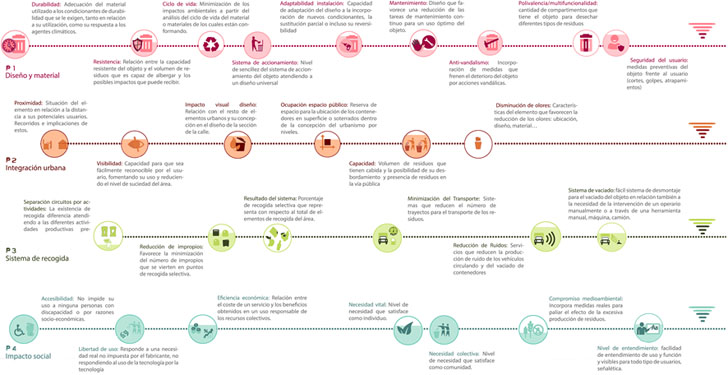

A la hora de establecer unos parámetros objetivos para llevar a cabo esta valoración, se han adoptado cuatro grandes grupos de indicadores. El primer grupo responde a cuestiones relativas al diseño y material del elemento a valorar, recogiendo aspectos más bien descriptivos. Seguidamente se han establecido parámetros que pretender evaluar la integración en el hecho urbano, así como aspectos referentes al propio sistema de recogida. Para estos se toman como referencia los aspectos estudiados por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona dentro de sus indicadores de Metabolismo Urbano, concretamente los referentes a los principales sistemas de recogida existentes y su incidencia sobre los condicionantes de gestión (Rueda et. al, 2012).

El último parte de la convicción de que es necesario evaluar el impacto social de esta producción tecnológica, construyéndose a partir de la Guía de Evaluación de Impacto Social de los proyectos de I+D+i (Mendizábal et. al, 2003). Aunque no es aplicable directamente a situaciones de estudio como la que nos atañe (no se trata de la evaluación de la repercusión de la producción científica sino de tecnologías ampliamente desarrolladas y asimiladas por el ciudadano) se puede adoptar como aproximación válida a partir de los conceptos expuestos en el segundo punto de esta metodología, el cual hace referencia a los aspectos sociales.

La siguiente imagen resume el compendio de indicadores propuestos:

Caso 2: Infraestructuras tecnológicas de carácter patrimonial

En nuestras ciudades existen elementos urbanos con carácter patrimonial que sin una función aparente, han quedado insertados en la trama urbana, olvidándose la relevancia de los mismos. En muchos de estos elementos –definidos en el trabajo como infraestructuras tecnológicas de carácter patrimonial- subyacen procesos técnicos que, aún siendo propios del pasado, poseen un fuerte carácter de innovación pero no han sido potenciados, quedando ocultos dentro la trama urbana. Por lo tanto, resulta imprescindible reconocer la necesidad de identificar estos valores, con el objeto de que se garantice y se mantenga vivo, el atractivo del bien patrimonial. Este reconocimiento, lleva asociado un proceso imprescindible de concienciación sobre el empleo de nuevas tecnologías, no sólo por parte de los técnicos especializados en la materia, sino también por los ciudadanos, los principales usuarios.

En respuesta a esta necesidad, se plantea el empleo de las herramientas digitales como modo de utilización de la técnica para recuperar aquello que subyace, lo que existía y ha desaparecido. A ello se le suma la posibilidad de facilitar el acceso a información necesaria sobre cada uno de los elementos patrimoniales que nos interese hacer visible en la ciudad, proporcionando datos sobre sus antecedentes que nos permiten comprender y modificar las relaciones existentes con su entorno más próximo.

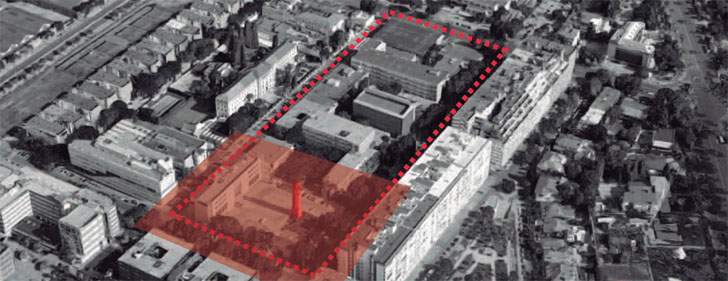

Como caso práctico de esta aplicación de la tecnología, se elige un elemento singular dentro de la manzana señalada previamente. Se trata de la Torre del Pabellón de Córdoba de la Exposición Iberoamericana de 1929 (figura 3). A pesar de su altura y del espacio libre que la rodea, en la actualidad pasa desapercibida. Esta torre perteneció a un conjunto más amplio que hoy día ha desaparecido.

Con el objeto de mostrar esa realidad ausente que complementa al elemento de estudio y enriquece su valor, se plantea que la tecnología ponga al servicio de la sociedad la información que se oculta en el mismo, para que cualquier usuario pueda conocer lo que subyace en este tipo de construcciones que, a pesar de parecer exentos de procesos técnicos, poseen una información técnica que es muy interesante desvelar mediante aplicaciones de realidad aumentada (figura 4).

Instrumentalización y evaluación

Desde el punto de vista instrumental, en ambos casos se han utilizado las herramientas informáticas Unity 3D y Vuforia, tradicionalmente empleadas en el sector de los videojuegos. La primera permite la construcción virtual de la información que se desea transmitir de forma superpuesta a la imagen real, mientras que la segunda genera de forma rápida y sencilla, la aplicación móvil objeto del trabajo.

Cabe reincidir sobre la necesidad de que la tecnología tenga un contenido multidisciplinar y transversal, que sea capaz de aunar conocimiento para distintos perfiles sociales, por lo que cualquier desarrollo tecnológico debe partir de evaluar –entre otras- el interés suscitado entre los ciudadanos. En este sentido, una sesión experimental de interacción con los usuarios de estos objetos tecnológicos -como destinatarios finales de la propuesta- permitió testar la aplicación en un entorno real. En estas sesiones, se colocaron unos paneles informativos donde se indicaba el objeto de la experiencia, ubicando unos códigos QR que enlazaban con la descarga directa de estas aplicaciones.

En este sentido, la propuesta -una tecnología para evaluar al propio hecho tecnológico- debe partir de evaluar el grado de utilidad e interés que suscita al ciudadano, para lo cual se diseñaron unas encuestas de opinión que nos permitió evaluar la utilidad de esta herramienta en sus vidas cotidianas.

Resultados y Discusión

Desde el punto de vista del urbanista, se comprueba que este tipo de aplicaciones son de gran utilidad en proyectos de intervención sobre la ciudad existente. La ciudad tiene múltiples dimensiones y es difícil que los agentes responsables de su diseño atiendan a todas ellas. En este sentido, la realidad aumentada permite vislumbrar información que aparece oculta en las ciudades, pero que sin embargo, es determinante para lograr una sociedad más eficiente en el uso de unos recursos limitados (Comisión Europa , 2010), uno de los principales retos a los que se enfrenta la ciudad de hoy.

Desde las experimentaciones con la ciudadanía, los resultados son muy dispares. El uso familiar que los jóvenes muestran hacia las nuevas tecnologías, los sitúa como usuarios potenciales de estas aplicaciones. Se constata que el interés en ellas, disminuye de forma general, a medida que aumenta la edad del usuario. No obstante, las inquietudes personales constituyen una variante a tener en cuenta en el proceso de evaluación de estas herramientas, demostrado en relación a los dos temas abordados.

A ello se le suma la capacidad de captar la atención del usuario por la incertidumbre que despierta lo desconocido. Cabe recordar que la información se transmitió al usuario despertando su curiosidad. La simple descarga y experimentación de la aplicación, garantizó el éxito de esta experiencia y permitió conseguir el objetivo buscado: hacer partícipe al ciudadano de aspectos relevantes del funcionamiento de nuestras ciudades, en este caso cuestiones medioambientales y de protección patrimonial.

Por todo ello, la realidad aumentada se presenta como una herramienta adecuada de aproximación al hecho urbano.

Agradecimientos

Este trabajo se ha realizado en el seno del Máster de Innovación en Arquitectura: Tecnología y Diseño, dentro de los grupos 5 y 6 del curso académico 2014-2015.

Referencias

- Burke, J. (1978). The Trigger Effect . Connections (capitulo 1) . BBC.

- Comisión Europa. (2010). Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Bruselas.

- Han, B.-C. (2014). En el enjambre. Barcelona: Herder.

- Mendizábal, G. A., Gómez González, F. J., & Moñux Chércoles, D. (2003). Desarrollo de una Guía de Evaluación de Impacto Social para Proyectos de I+D+I. (l. C. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ed.) Revista iberoamericana de ciencia tecnología sociedad e innovación.

- Reed, C. (2010). Recalibrating Infrastructure. Boston: Harvard university. School of design.

- Rueda, S., Cáceres, R. d., Cuchí, A., & Brau, L. (2012). El urbanismo ecológico. Su aplicación en el diseño de un ecobarrio en Figueres. Barcelona: Agència d’Ecología Urbana de Barcelona.

- Sloterdijk, P. (2006). El hombre operable. Notas sobre el estado e´tico de la tecnologi´a ge´nica. Revista Observaciones Filoso´ficas .

- Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación. (2014). Diagnóstico del Sector Forestal Español. Documento de Análisis y Prospectiva, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid.

- Vicente, J. L. (2007-2015). Visualizar. (MediaLab Prado)