Comunicación presentada al II Congreso Ciudades Inteligentes:

Autora

- Paz de Torres, Vicepresidenta, Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas

Resumen

En este trabajo se reflexiona sobre la dimensión cosmopolita del modelo Human Smart City. En un mundo crecientemente interconectado, el desarrollo de las ciudades, así como la atención central que merece el bienestar de sus habitantes, son cuestiones que no pueden acometerse con independencia del contexto mundial. Partiendo de esta premisa, se ofrece una idea de cosmopolitismo en el siglo XXI, como un concepto que, aplicado a las ciudades, se inspira, sin confundirse con él, en el concepto de Ciudad Global. Se propone la elaboración de un índice, que homologado mundialmente, sirva para avanzar en la dimensión cosmopolita de las ciudades inteligentes y de la RECI. Este índice servirá no sólo para poder establecer análisis comparativos entre ciudades sino también, y fundamentalmente, como punto de partida para el lanzamiento de iniciativas estratégicas en favor del desarrollo de las Human Smart Cities. Se citan diversos ejemplos prácticos de iniciativas, foros y seminarios-taller que pueden servir de inspiración para la realización de proyectos “Cosmopolitan Smart City”.

Introducción

A caballo entre los siglos XX y XXI, tiene lugar el tránsito del modelo de Smart City al de Human Smart City. Este proceso evolutivo, tanto conceptual como práctico, es impulsado por una doble preocupación. A la madurez que supone situar las tecnologías de información y comunicación como un medio, antes que como un fin en sí mismas, se suma la tendencia imparable de considerar al ciudadano no como mero receptor de servicios, sino también como copartícipe de las políticas de desarrollo de su ciudad.

Con ello han ido surgiendo iniciativas tales como Periphèria, una apuesta que pone el foco en “el papel de los ciudadanos en las Ciudades del Futuro”. De este modo nace la idea de Human Smart City: una ciudad en la que los procesos de innovación tecnológica y social son co-diseñados por ciudadanos y gobierno local, mediante una relación de “mutua confianza y colaboración”. (Periphèria, 2014)

Este salto cualitativo bien pudo responder a la conjunción de dos ideas-motriz. Por una parte, la defendida por Jacques Attali: “pensar en pequeño es condenarse a serlo” (Attali, 2007). Y, por otra, la pauta que aconseja la cooperación cuando el objetivo es tan ambicioso que el individualismo se muestra incapaz.

Animados por este tipo de consideraciones, nos proponemos ampliar el ámbito de análisis y, así, preguntarnos por lo que llamamos la dimensión cosmopolita de la Human Smart City. Esta es la esencia de las reflexiones que han dado lugar a este trabajo.

Preguntas tales como ¿cómo entiende el ciudadano los problemas que afectan al día a día de la ciudad? ¿cómo se logra que las TIC sean “inteligentes”, al servicio de los habitantes de las ciudades? ¿con qué finalidad(es) se construyen y se invierte en infraestructuras y soluciones tecnológicas? ¿quiénes definen tales finalidades? ¿quiénes participan en su concreción? son preguntas que posibilitan el tránsito del modelo Smart City al de Human Smart City.

Este artículo se propone sumar a todo lo anterior aquellas otras cuestiones que se derivan de situar la ciudad en el mundo de hoy y del futuro en un doble sentido: ¿qué papel desempeña la ciudad en el mundo? y ¿cómo se integra el mundo en la ciudad? Son dos vertientes de una misma necesidad: la interacción de la ciudad con el resto de actores del mundo para su propia conformación y para incidir en la evolución del mundo en su conjunto. Ser consciente de esa dimensión cosmopolita de la ciudad en modo alguno sustituye la noción de Human Smart City; antes al contrario, una Cosmopolitan Smart City pretende formar parte de ella y enriquecerla.

Contexto: la ciudad en el mundo de hoy

“No ha llegado el siglo XXI a su adolescencia, y ya ha desarrollado una personalidad propia y única” (Ontiveros, 2012). Interpretar adecuadamente tales cambios de tendencia y los retos que generan es imperativo para poder dirigir los pasos en la transformación “inteligente” de las ciudades.

Para 2020, el 80% de la población tendrá smartphones con la capacidad de procesamiento de las “súper-computadoras” de hace una década. Pero el mundo post Guerra Fría, interdependiente e interconectado, no es el ‘mundo plano’ que auguraba Thomas Friedman, ni ha supuesto ‘el fin de la Historia’ de Francis Fukuyama. Las características de interdependencia, conectividad y velocidad, propias de nuestra época, no son las únicas claves para comprender la nueva realidad.

El contexto de la denominada “sociedad postmoderna” se describe más bien por el vacío existente entre lo que ya ha sido y lo que todavía no es. Sí cabe, quizás, describir algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos, en diferentes escalas:

- La globalización y su lado oscuro en la distribución de riqueza

- Las economías emergentes, la innovación disruptiva y el mercado laboral

- El cambio climático y los hábitos de vida

- La seguridad física y cibernética: los conflictos de 4ª generación

- La desigualdad y la fragmentación social; la brecha digital

- El proteccionismo identitario y los flujos migratorios

- La geoeconomía, esferas de influencia y las redes de transporte, energéticas y virtuales

- El poder ciudadano y el debilitamiento de las instituciones democráticas

En un mundo G-Zero (Bremmer, 2012), sin hegemonías incontestadas, la difuminación de “lo interno y lo externo” se impone y supone aceptar que cualquier actor relevante de la sociedad de hoy puede hacer cada vez menos cosas por sí mismo, sobre la base del poder unilateral que pueda tener.

Una “humanidad en una red”, más conectada e interdependiente, no supone forzosamente que haya una reducción de tensiones o un enfoque de colaboración. Más bien al contrario: podría decirse que la interdependencia se ha tornado en moneda de poder. Incluso Internet es utilizado como “arma”, que se fragmenta y se utiliza por preocupaciones de seguridad, o para evitar esa interdependencia. La sociedad del siglo XXI se ve ante una redefinición constante del poder, un poder cada vez más fácil de cambiar de manos pero también de perderse (Naim, 2014).

La incertidumbre y la complejidad que envuelven a todo este contexto exigen que tal acercamiento se realice sin grandes predicciones. Como sostiene el premio nobel de Economía 2015, Angus Deaton, el progreso funciona como nuestro aprendizaje, a través de la prueba y el error. Y lo que hoy bien funciona, quizás mañana no lo haga, o lo que algo es un éxito en un lugar, puede no serlo en el otro.

La ciudad necesita identificar, interpretar y abordar tales cuestiones, no como mero espectador, sino como actor necesario en ese conjunto de interdependencias. Y de manera especial, dada la creciente población urbana en el conjunto del planeta, que alcanzará los 2/3 de la población mundial en los próximos 35 años.

El cosmopolitismo del siglo XXI

Esa participación activa en la conformación del mundo actual es clave para la consecución de los objetivos y aspiraciones de una Human Smart City. Ello requiere establecer en primer lugar una aproximación del concepto de cosmopolitismo en este contexto dibujado del siglo XXI. Pues se trata, también, de un concepto en evolución constante.

Tradicionalmente, la ciudad y sus habitantes se han relacionado con “el mundo de fuera”, como vía para conseguir mayores cotas de desarrollo propio. El comercio de la Venecia medieval o la Liga Hanseática, las Exposiciones Universales del siglo XIX en las grandes ciudades para realzar su modernidad, las infraestructuras del siglo XX “internacionales”, para los diferentes medios de transporte, ubicación de empresas, eventos internacionales, etcétera. Hoy la “red“ se asemeja al río o litoral que en su momento determinaban la ubicación de la ciudad, como infraestructura y estructura para poder tener una posición relevante en el mundo conectado actual.

Con todo, son concepciones y concreciones dualistas, de lo propio frente al resto del mundo, como dos esferas diferentes, que se relacionan solo en la medida en que se entiende necesario o conveniente por cada ámbito. Se contrapone así lo local a lo global, lo universal a lo particular, lo territorial a lo virtual. Pero el cosmopolitismo del siglo XXI no es un fenómeno post-nacional ni un espacio global. Las respuestas al contexto de redefinición del espacio y tiempo no vendrán ni de la globalización ni de la tecnología por sí mismas.

Así, la ciudad inteligente es cosmopolita, no por su tamaño (en contraposición al concepto de metrópolis) ni por la mera movilidad o rapidez de sus cambios. Lo será en la medida en que refleje una actitud de vitalidad, de diversidad y de apertura a otras formas, de integración y dinamismo. De ahí que se precise generar un cosmopolitismo “crítico” (Delanty, 2006).

La mirada cosmopolita es contraria a la uniformización, sin por ello dejar de advertir los lugares de encuentro. Es la comprensión del mundo y de lo propio como parte de un todo. Tal como defiende Rafael Argullol, el carácter cosmopolita es hoy lo más opuesto al “provincianismo global” (Argullol, 2016): cosmopolita es aquel que desea habitar la complejidad del mundo, que busca en el espacio del otro aquello que pueda enriquecer sus raíces, como vía de conocimiento de sí mismo y de lo que le rodea.

Es pues un proceso de auto-transformación, consciente, por el que se van generando nuevas formas culturales, nuevos espacios de diálogo y vías de desarrollo e innovación.

Un proceso que genera una cultura propia con capacidad para el aprendizaje de y con el mundo, que permite aportar los imprescindibles procesos de traducción y adaptación.

Índice de cosmopolitismo de una Human Smart City

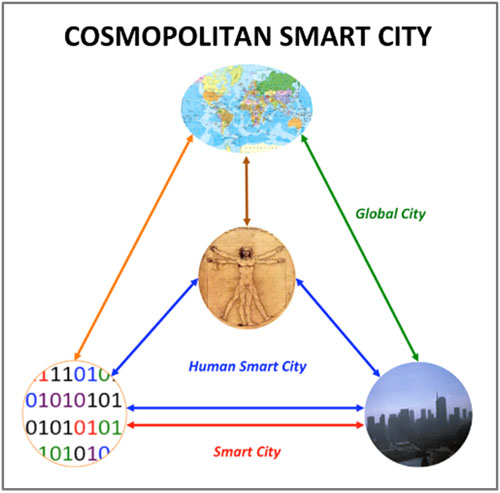

La incorporación de la dimensión cosmopolita al modelo de Human Smart City –lo que aquí se formula como Cosmopolitan Smart City, representado en la figura 1– es una propuesta a la RECI que amplía la perspectiva de análisis y de actuación en el devenir de las ciudades y sus habitantes, con independencia de sus historia, tamaño y circunstancias.

¿Cómo se puede definir, y cómo dibujar su contorno y sus límites, hasta hacer de Cosmopolitan Smart City una iniciativa práctica y gestionable? La elaboración de un índice, el Cosmopolitan Smart Cities Index, es la respuesta que se propone en este trabajo. En este ámbito, como en cualquier otro dominio del conocimiento humano, el progreso requiere conocer y reconocer las variables de los fenómenos que nos ocupan, tanto más cuanto más complejos son. Por eso es imprescindible comenzar por la elaboración de un índice que agrupe todas las variables que conforman la complejidad de la Cosmopolitan Smart City.

Para la elaboración del Cosmopolitan Smart Cities Index, se sugiere partir de los avances ya existentes y, así, agrupar y adaptar las categorías y, en su caso, las variables utilizadas en estos dos campos: (1) el propio de las Human Smart Cities, y (2) el de las Global Cities.

De los rasgos que caracterizan una Human Smart City, destacan, entre otros, los siguientes: La ciudadanía participativa en los retos de la ciudad y el mundo; la mentalidad abierta a las transformaciones culturales y organizativas; el aprovechamiento de las TIC globales para la mejora y desarrollo ciudadanos y la capacitación para traducir y adaptar el entorno a la realidad concreta. Haber situado al ciudadano en el centro de atención y a la tecnología en el plano de los medios está haciendo posible el rediseño de los procesos de toma de decisiones sobre asuntos tales como el papel de las TIC en la mejora del transporte público o la vivienda, la economía colaborativa o el Internet de las cosas, la industria 4.0 o las energías limpias, por citar algunos de los muchos campos en que se desenvuelven los proyectos en una Human Smart City. Este conjunto de rasgos pueden y deben inspirar la estructura, y buena parte del contenido, del futuro Cosmopolitan Smart Cities Index que aquí se propone.

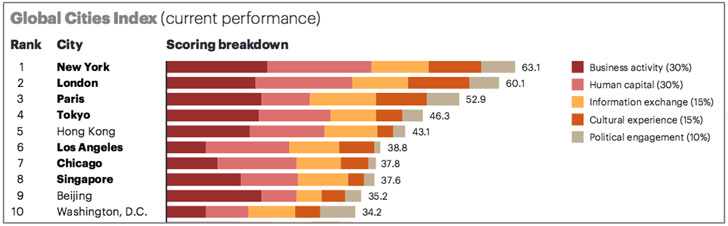

En segundo lugar, la elaboración de este índice debe inspirarse también en el concepto de Ciudad Global de Saskia Sassen, con el que bautizó el fenómeno de concentración urbanística, económica, cultural y política ocasionado por la globalización. En este campo ha sido posible alcanzar un acuerdo sobre qué ciudades pueden ser consideradas como globales, y en qué medida, gracias a indicadores conocidos como Global Cities Index, de los que se ofrece un ejemplo en la figura 2 (ATKearny, 2015).

La existencia de este tipo de índices permite a los estudiosos de las Global Cities el análisis comparado entre ciudades globales. Y lo que es mucho más importante, este tipo de índices les permite proponer y diseñar iniciativas que mejoren el grado de globalización de una ciudad. Pues bien, inspirándose en ellos, el campo de las Cosmopolitan Smart Cities habrá de elaborar sus propios índices, lo que constituirá el punto de partida para conocer la situación de una ciudad e imaginar las líneas de actuación necesarias para que la apertura al mundo y la presencia del mundo en la ciudad sean parte de su propia evolución y transformación.

Es preciso subrayar que el hecho de inspirarse en los Global Cities Index en modo alguno significa equiparar la idea de ciudad global a la noción de ciudad cosmopolita. Y, por otra parte, el Cosmopolitan Smart Cities Index no debiera entenderse como un intento de añadir el adjetivo “cosmopolita” a la marca o eslogan de una ciudad. Antes al contrario, debe entenderse como una herramienta concreta, práctica y múltiple que ayude a identificar el lugar que ocupa la ciudad en el mundo. Y a partir de este diagnóstico, que permita avanzar, con el concurso de la tecnología, en beneficio de la ciudad y sus habitantes, y profundizar la contribución de la ciudad a su entorno, así próximo como internacional.

Actuaciones de una ciudad cosmopolita

Una vez elaborado un índice como el sugerido, ¿qué métodos de trabajo pueden emplearse para pasar del diagnóstico a la acción?

Cuando una ciudad y los actores que la integran se interesan tanto por sí mismos como por el lugar que ocupan y el papel que desempeñan en su entorno; cuando se presta atención a los intercambios con el exterior, no solo de bienes y servicios, sino también de hábitos, usos y costumbres, creencias y valores, entonces hablamos de una ciudad que apuesta por dar un potencial pleno al ámbito cosmopolita.

Ello supone convertirse en un Laboratorio de transformación económica y social que se configura por la actuación de una ciudadanía participativa en todas las fases, en la que el modelo ‘prosumer’ sustituye al del receptor pasivo.

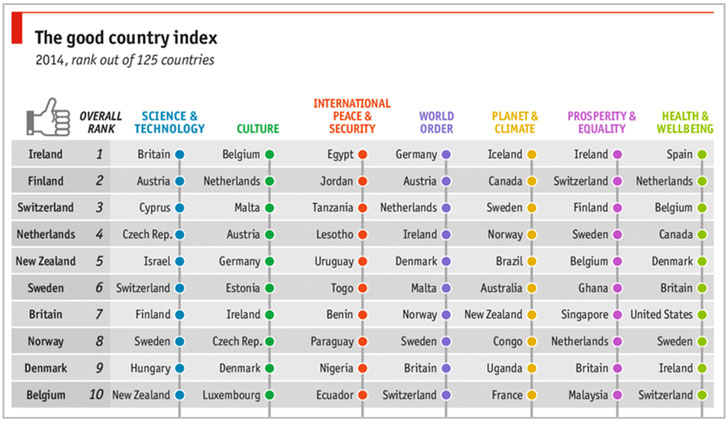

Son muy diversas las iniciativas en el mundo que están a disposición de las ciudades interesadas en este tipo de desarrollo. Un desarrollo de carácter ‘bidireccional’, entre la ciudad y su entorno. A modo de ejemplo se mencionan las siguientes propuestas: El índice “Good Country” (goodcountry.org) y el proyecto “Purpose City” (newcitiesfoundation.org).

El índice “Good Country” responde a dos ideas-fuerza: por un lado, entiende la empatía por los problemas del mundo como atributo que dota de mayor reconocimiento (reputación) a la identidad de la ciudad y, por otro, parte de la convicción de que los problemas propios (internos) se pueden gestionar mejor si se analizan como problemas y realidades que tienen su reflejo en la esfera internacional.

Por su parte, la iniciativa Purpose City, liderada por la New Cities Foundation, propone en sus Cumbres anuales sucesivas series de indicadores, como se muestra , a modo de ejemplo, en la Figura 4.

En la base de estos foros de aprendizaje y seminarios-taller de reconocido prestigio, subyace la idea del trabajo en equipo que parte de una visión compartida de mejora y genera planes de actuación ciudadana en los que quedan incluidos los mecanismos para su seguimiento y control. Así, se identifican las influencias dominantes que pueden favorecer la consecución de la meta “de mayor cosmopolitismo” propuesta. Lo que, a su vez, permite la identificación de los Factores Críticos de Éxito que los agentes ciudadanos, públicos y privados, deben perseguir mediante la ejecución de las correspondientes actuaciones. La distribución de este mapa de tareas, en el tiempo y en función de los recursos disponibles, dibujará los sucesivos planes de actuación.

Conclusiones

Una ciudad inteligente es aquella que se pregunta por el lugar que ocupan en el mundo ella y todos sus agentes; aquella que, asimismo, se interesa por la presencia que el mundo tiene en sus calles, sus organizaciones y en sus mentes. Hoy, cuando la tecnología lo puede todo o casi todo, estas preguntas resultan más oportunas y potentes que nunca antes.

El equilibrio entre una parte y el todo, entre la ciudad y el mundo, entre los habitantes de un lugar y los habitantes de la Tierra, entre las instituciones locales y las globales, tiene un nombre antiguo y siempre por descubrir. Se llama tolerancia, esa palabra con la que designamos el “respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”. Pues en la mejora de la tolerancia es “donde reside la mejor medida del avance de una civilización” (Wagensberg, 1985). Y así, en todos los ámbitos, desde la economía a la cultura, desde la política a la técnica.

Por todo ello, resulta preciso conocer qué aspecto tiene nuestra ciudad, sus empresas y organismos, y nosotros, sus habitantes, en términos de lo que hemos dado en llamar una Cosmopolitan Smart City. En otras palabras, se impone saber cómo calcular el valor que alcanza el índice de cosmopolitismo de nuestra ciudad, un índice cuya elaboración y homologación mundial se propone en este trabajo.

De esta forma, se enriquecerán las propuestas y estrategias de futuro; estrategias de gobernanza municipal que, con la participación de los ciudadanos y de los sucesivos agentes económicos y políticos, permitan avanzar desde la fase de diseño a las de implantación y mantenimiento. A este respecto, hoy día existen numerosos métodos de planificación, desde los más simples a los más complejos. Un amplio panorama de técnicas dentro del que cabe elegir la más adecuada en función del tamaño, la historia y circunstancias de cada ciudad. Una rica gama de herramientas que, con muy diferentes grados de tecnificación, estén siempre al servicio de la comunidad que conforma la ciudad y de su imprescindible participación en el devenir del mundo.

Referencias

- Argullol, R., 2016, “Provincianos y cosmopolitas”, El País, 2 de enero, Madrid.

- Attali, J., 2007, Diccionario del siglo XXI, Paidós, Barcelona.

- Bremmer, I., 2012, Every nation for itself, Penguin Group, New York.

- Delanty, G., 2006, “The cosmopolitan imagination: critical cosmopolitanism and social theory”, The British Journal of Sociology, Volume 57, Issue I, London.

- Naim, M., 2014, El fin del poder, Debate, Barcelona.

- Ontiveros, E., 2012, Una nueva época. Los retos del siglo XXI, Galaxia Gutenberg, Barcelona.

- Periphèria, 2014, “The Human Smart Cities Cookbook”, The Journal of Urbanism, No. 28, Vol. I. http://humansmartcities.eu/human-smart-cities-cookbook/.

- AT Kearney. Global Cities Index 2015

- The Good Country Index

- New Cities Foundation. How can we reinvent our cities for an age of purpose?

- Wagensberg, J., 1985, Ideas sobre la complejidad del mundo, Tusquets Editores, Barcelona.